AIに仕事を奪われないWebライターになる5つの方法!

- AIの登場によってWebライターの仕事はどうなる?

- AIを使いこなせるWebライターになりたい!

- Webライターが使うべきAIツールは?

日々目まぐるしい進化を繰り返している生成AI。仕事がなくなるんじゃないかと怯えているWebライターは多いですよね。

結論から言うと、Webライターの仕事はまだなくなりません。この記事ではその理由を解説します。

AIに負けないWebライターになる方法も紹介してるので、ぜひ参考にしてください。

生成AIは敵ではなく、超便利な補助ツールです。

使いこなせば作業効率が向上し、時間単価が上がりますよ。

AIではWebライターの仕事はなくならない!理由を解説

AIの進化によってWebライターの仕事がなくなることはありません。理由は以下のとおりです。

- 感情を動かす文章は書けないから

- 経験をもとにした文章が書けないから

⒈ 感情を動かす文章は書けないから

AIには感情がないので、人を感動させる文章は作れません。実際に使ってみるとわかりますが、AIの文章は少し不自然です。

そのような文章では、読者は感動しません。そのため、人間の心に寄り添った文章を書けるWebライターには、まだまだ需要があります。

Webライティングの最終目標は「読者を行動させること」です。機械的な文章だと読者は感動せず、どこにでもあるようなありきたりな記事になってしまいます。

文章構成や本文を丸投げして「それっぽい記事」は作れますが、それだけでは読者の悩みを解決できません。

感情に寄り添い、コピーライティングの技術を効果的に使えるのが人間の強みです。

AI人間味のある文章を書けるWebライターは、まだまだ仕事が奪われないと言えます。

⒉ 経験をもとにした文章が書けないから

AIは経験をもとにした文章が書けません。専門性のあるWebライターであれば、自分の経験をもとに、読者に役立つ記事を執筆できます。

経験談や口コミなど、経験をもとにした記事にはまだ需要があります。

例えばキャンプ用品のレビューをする場合、実際にキャンプ場で使ってみれば、具体的な使用感やリアルな感想を記事にできます。

AIが作成したレビュー記事にはリアル感がなく、読者に見抜かれてしまいます。Webライターとして、自分の経験を活かしたオリジナルな文章を書ければ、AIとの差別化を図れます。

実際に使っている人のレビューを見て購入を決めたい!という人は多くいます。

人間にしかできないことでの差別化は、これからのWebライターに必須の動きです。

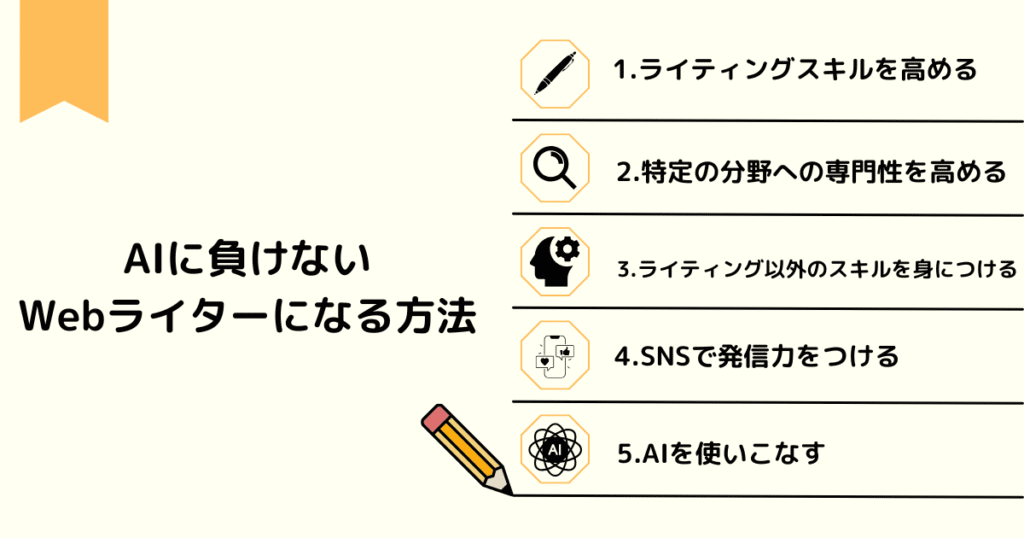

AIに負けないWebライターになる5つの方法

AIに負けないWebライターになる方法は、以下のとおりです。

- ライティングスキルを高める

- 特定の分野への専門性を高める

- ライティング以外のスキルを身につける

- SNSで発信力をつける

- AIを使いこなす

1. ライティングスキルを高める

AIに負けないWebライターになるには、基本的なライティングスキルを高めるのが最低条件です。スキルのないWebライターはAIに淘汰され、スキルが高いWebライターに仕事が集まります。

- 基本的なWebライティングのスキルがある

- 読者の感情を動かす文章が書ける

- 潜在ニーズをとらえた記事構成が作れる

- 購買につながる施策を打てる

- AIを使いこなせる

書籍やYouTubeを活用すれば、ライティングの勉強ができます。最短最速でライティングスキルを身に付けたい方は、有料のオンライン教材を活用するのもおすすめです。

Webライティングを学ぶなら「WritingHacks」がおすすめ

「最短最速でスキルを身に付けたい!」という方は「WritingHacks」がおすすめです。プロの添削を受けながら、効率良くWebライティングを学べます。

Webライター界の大手、沖けいたさんがプロデュースしている教材です。受講者は2,000人を超えており、高い信頼性があります。

実際に僕も受講しました!Webライティングに必要な知識が体系的にまとめられており、迷うことなくライティングスキルを高められる教材です。

独学でライティングの勉強をすると、情報の取捨選択ができず時間がかかってしまいます。「WritingHacks」なら、学ぶべき順番に教材が用意されているので、迷うことはありません。

添削サポートも付いているので、自分の成長を感じながら勉強できるのが強みです。

2. 特定の分野への専門性を高める

自分が得意な分野を見つけて専門性を高めていけば、より高品質な記事が書けるようになります。専門性の高いジャンルなら自分の経験を記事内に組み込めるので、AIでは作れないオリジナリティの高い記事が書けます。

専門的な知識や経験が必要な分野では、人間の方が優れた記事の作成が可能です。

金融や医療、ITなどの専門的な分野に特化するのがおすすめです。専門性の高い記事を書き続ければ、クライアントからの評価も上がりますよ。

3. ライティング以外のスキルを身につける

Webライターとして生き残るためには、ライティング以外のスキルを身につけるのも大切です。アイキャッチ画像の作成や動画編集といったスキルがあれば、ライティング以外の仕事も巻き取れます。

- SEOの知識

- マーケティング

- Webサイト制作

- コミュニケーション能力

さまざまなスキルを複合的に使えるWebライターは、クライアントに重宝されます。フリーランスの立場でありながら、サイト制作における重要なポジションを任される事例もあります。

4. SNSで発信力をつける

SNSでの発信力をつければ、より信頼されるWebライターになれます。SNSで自分の考えや仕事に対するこだわりを発信していけば、多くの人に自分を知ってもらうきっかけができます。

SNSのフォロワー数が多いほど、自分の発信が信頼されている証明です。クライアントの立場で考えると、信頼できる人に仕事が集まるのは必然です。

ライター同士のつながりもできるため、モチベーションも上がります。仕事の隙間時間からでも、積極的に情報発信をしてみましょう。

SNS経由でクライアントから仕事を依頼されるパターンも多いです。

実際に僕も、SNS上で絡んだ人からDMでお仕事の依頼を受けたことがあります。

5. AIを使いこなす

AIを敵対視するのではなく、AIと共存できるWebライターを目指しましょう。AIをうまく使いこなせれば、作業効率が大幅に向上します。AIで短縮できる作業は、以下のとおりです。

- リサーチ

- 記事構成作り

- ペルソナ設定

- 記事の下書き

- 記事タイトル作成

上記の作業以外にも、AIはさまざまな用途で使用可能です。AIを活用すれば、記事制作の時間を大幅に短縮できます。結果的に、より多くの仕事を受注できるようになるため、安定して稼げます。

AIは「超優秀な補助ツール」です。正しく活用できるように、ちょっとずつでもAIに触っておきましょう。

おすすめのAIツールは記事の後半で紹介しています。

WebライターがAIを活用する方法

AIを使いこなせば、記事制作の効率が格段に上がります。記事制作でAIを活用する方法は、以下のとおりです。

- 情報のリサーチと記事構成の作成

- 文章の下書き

- 誤字脱字チェック

- 記事タイトルのアイデア出し

1. 情報のリサーチと記事構成の作成

記事構成を作る前のリサーチにAIを活用しましょう。AIは情報を収集してまとめる能力に優れています。

「Genspark」や「Perplexity」といったAI検索エンジンを使えば、知りたいことの要点をまとめて必要な部分だけを出力してくれます。自分の力だけでリサーチを行うよりも、はるかに効率良く情報収集が可能です。

サジェストキーワードや上位記事の見出し構成を参考にして、読者のニーズを把握するのも大切です。AIと自分のスキルをかけ合わせて、読者の悩みを解決できる記事構成を作りましょう。

僕の場合、サジェストキーワードや上位記事を見て読者ニーズをざっくり把握してから、リサーチに移ります。

記事に必要な内容がある程度わかるので、構成作りの時間を短縮できます。

2. 文章の下書き

記事構成ができたら、本文の下書きをAIにお願いしてみましょう。下書きなのでそのまま使える文章ではありませんが、自分で1から書くよりも時間を短縮できます。

できるだけ具体的に指示を出した方が、良い文章を出力してくれます。参考までに僕が作成したプロンプトを載せておくので、使ってみてください。

あなたはプロのWebライターです。入力されたキーワードと見出し構成をもとに、SEO記事を作成してください ##キーワードと見出し構成:"" -ここにキーワードと見出し構成を入力- ##目的と目標:## ・キーワードと見出し構成に基づいて、SEOに強く、読者の検索意図とニーズに応えられるような質の高い記事を作成する。 ・読者のエンゲージメントを高め、ブログのPV数や滞在時間を向上させる。 ・ブログ記事を通して、ユーザーに価値を提供し、信頼関係を構築する。 ##文章執筆のルール:## ・各見出しの文字数は400〜500字にする。 ・必要に応じて箇条書きを使用する。 ・「ですます調」を使う。 ・回りくどい表現ではなくストレートな表現を使う。 ・1文は60文字以内にする。 ・指示代名詞は使用しない。 ・断定表現を使う。 ・同じ文末表現は2連続までにする('ます''です''ました'など)。 ##出力時のルール:## ・H2ごとに出力する。 ・1つのH2を出力し終わったら次のH2を出力するかどうか確認する。(必須) ・出力前に400〜500文字になっているか確認する。 ・各見出しについて、想定される読者の疑問点を予想し、それらに答える形で情報を追加する。 ・各見出しのテーマに関連する、個人的な経験や考えを交えて記述する。 ##全体的なトーン:## ・親しみやすく、読みやすい文章で書く。 ・専門用語や難しい言葉は避け、分かりやすい言葉を使う。 ・読者の立場に立って、役に立つ情報を提供することを心掛ける。 ・客観的な情報を提供することに努める。 ・正確で信頼できる情報源に基づいた内容にする。

このプロンプトはそのままでも使えますが、事前にチャットbotを作っておけば、入力する手間を省けます。主要なAIであれば、チャットbotを作る機能が実装されています。

チャットbotがあれば、プロンプトを毎回入力する手間が省けます。

AIを効率良く使うために必須の機能なので、ぜひ使ってみてください。

3. 誤字脱字チェック

本文の執筆が完了したら、誤字脱字チェックもAIにやってもらいましょう。完璧ではないので「1個でも誤字が見つかったらラッキー」くらいの気持ちでやるのがおすすめです。

あなたはプロの編集者です。入力された文章の誤字脱字をチェックしてください。 -ここに文章を入力-

一気にチェックしようとせず、200〜300文字くらいに分けてチェックすると、修正の精度が上がります。誤字脱字をすると、クライアントからの評価がかなり下がるので、いろんなツールを使ってチェックしていきましょう。

僕はさまざまなツールを使って誤字脱字をチェックしていますが、人間の目視チェックは必要です。AIだからといって安心しないようにしてください。

⒋ 記事タイトルのアイデア出し

記事タイトルのアイデアを出してもらうこともできます。以下のプロンプトを使ってみてください。

あなたはコピーライティング、SEOの知識とスキルを持ったプロのWebライターです。入力された検索キーワードと関連キーワードをもとに記事のタイトルを完成させてください。 ##条件: ・SEOに配慮しつつ、読者の興味を引くブログ記事のタイトルを作成する ・検索キーワードや関連キーワードを参考に、クリック率の高い魅力的な記事タイトルを作成する ・クリック率が高いと予測されるタイトルを作成する ・検索キーワードと関連キーワードを適切に使用する ・タイトルの文字数は30〜40文字程度に収める ・数字、括弧、疑問文、感嘆文などを活用する ##補足: ・最終成果物のみを出力し、余計な説明やメッセージは省略すること。 ・タスクを完了したら読みたいタイトルになっているかどうか確認してください。 ・記事タイトルは10個候補を作成して出力すること

検索キーワード:〇〇

関連キーワード:〇〇…..

上記のように指示を出してみてください。クオリティの高い記事タイトルを一瞬で10個生成してくれます。関連キーワードの調査には、ラッコキーワードを活用するのがおすすめです。

出力されたタイトルは、記事の内容とニーズに合わせてカスタムしながら使ってください!

WebライターがAIを使う際の注意点

AIは正しく使えば作業効率が大幅に上昇します。しかし、使い方を間違えるとトラブルにつながる可能性もあります。

AIを使う際の注意点は、以下のとおりです。

- ファクトチェックを行う

- AIが生成した内容をそのまま使わない

- クライアントに合意を得る

1. ファクトチェックを行う

AIが出力した情報は、すべて正しいとは限りません。AIが出力した情報は、必ずファクトチェックを行うようにしましょう。

AIが出力した情報が正しいかどうか確認することです。

AIは膨大なデータから文章を生成しますが、中には誤った情報が含まれている可能性もあります。間違いに気付かず記事を公開すると、読者に間違った情報を提供することになってしまいます。

クライアントからの評価も下がるので、ファクトチェックは必ず行いましょう。

ファクトチェックを行う際は、信頼できる情報源を参照するのが大切です。政府や公的機関のWebサイト、大手企業のWebサイトなどを使いましょう。

使用する生成AIによっては、参照元の記事を一緒に出力してくれる場合もありますよ。

2. AIが生成した内容をそのまま使わない

AIが生成した文章は、そのまま記事にするにはまだまだ不自然です。AIが出した文章は、必ず自分でリライトしてください。AIはあくまで補助ツールであることを忘れないようにしましょう。

AIを使いこなすには、自分のライティングスキルも高めていく必要があります。スキルがないと、AIが生成した文章をリライトする際に「どうすれば読みやすくなるのか」がわからないからです。

確かにAIを使えば「それっぽい記事」は無限に量産できます。しかし、そのような記事で読者は感動しません。

3. クライアントに合意を得る

クライアントによってはAIツールの使用を禁止している場合があります。そのため、AIを使う際は事前に確認を取るようにしましょう。

「バレなきゃ使っても大丈夫」というをごく稀に見かけますが、やめた方がいいです。バレた時のリスクが高すぎるからです。報酬が支払われなかったり、契約を切られたりする可能性があります。

アイデア出し程度に使うのはいいかもしれませんが、文章の執筆には使わないようにしましょう。クライアントには「AIが出力した文章はそのまま使わない」と連絡しておくと安心できます。

AIを使う許可が出ても、品質の高い記事を作成するのは大前提です。

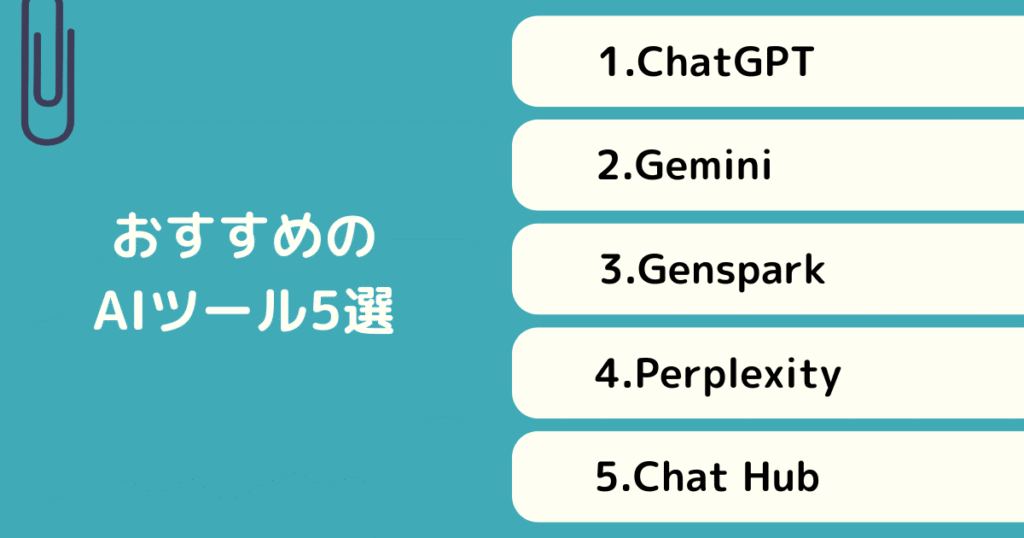

WebライターにおすすめのAIツール5選

Webライターが使うべきAIツールを5つ紹介します。

- ChatGPT

- Gemini

- Genspark

- Perplexity

- ChatHub

1. ChatGPT

ChatGPTは、OpenAIが開発した大規模言語モデルです。本文の執筆や記事構、タイトル作成など、Webライターの業務をサポートしてくれます。

ChatGPTは「GPTs」という機能が便利です。GPTsは、ChatGPTに事前に指示を出しておいて、オリジナルのチャットbotを作成できる機能です。

本文執筆やタイトル作成などの業務ごとにGPTsを作成しておけば、AIに指示を出す作業を効率化できます。

GPTsを活用すれば「キーワードを入力するだけで、記事構成から本文執筆までを一気に行う」なんてこともできます。毎回指示を考えなくていいので、時短になります。

2. Gemini

Geminiは、Googleが開発した大規模言語モデルです。Googleの豊富なデータと技術を活用して作れらているため、精度が高い出力を得られます。生成した文章の情報元も一緒に提示してくれるため、 ハルシネーション を防げます。

Googleのエコシステムと統合されている点も強みです。Googleドキュメントやスプレッドシート、Web検索などにGeminiが組み込まれており、さまざまな業務を効率化できます。

普段からGoogleのサービスを使っている方には扱いやすいと思います。

基本的な使い道はChatGPTと同じです。どちらも触ってみて、好みのAIを使うといいでしょう。

ちなみに僕はGeminiに課金してます。

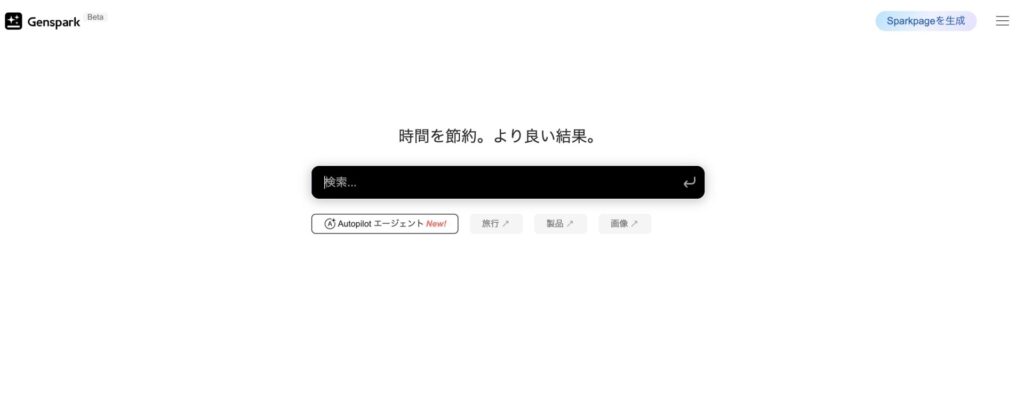

3. Genspark

Gensparkは検索に特化した生成AIです。キーワードを入力すれば、複数のWebサイトを調査して自動で情報をまとめてくれます。リサーチに使えば、記事構成にかかる時間の短縮が可能です。

検索した内容からマインドマップを自動で作成してくれる機能もあります。マインドマップの内容をさらに深掘りすることもできます。

特定のWebページから情報を集めてくるため、誤情報が少ないのが特徴です。

参照元のページを軽く確認しておくと、より深い記事構成が作れますよ。

4. Perplexity

PerplexityはAIを搭載した検索エンジンです。Googleに変わる次世代の検索エンジンとして注目されています。キーワードに関する情報を自動で集め、要約して回答してくれます。回答された内容に対して、追加で質問も可能です。

有料版の方がより高性能なモデルを利用しているため、精度の高い情報を集められます。

まずは無料版を使ってみて、課金するかどうかを判断しましょう。

基本的な使い方は「Genspark」と同じです。

5. ChatHub

複数のAIを同時に利用できるChrome拡張機能です。AIに質問を一斉送信して、出力内容を比較できます。複数のAIの回答を比較すれば、誤情報に気付ける可能性が上がります。

有料版なら最大6つのAIを同時に利用できます。AIごとに異なる視点から文章を作成してくれるのが大きなメリットです。

サブスクではなく、買い切りで使えるのも魅力的ですね。

まとめ:AIは敵じゃない

生成AIの登場で確かにWebライター仕事は減るかもしれません。しかし、すべての仕事がなくなるわけではなく、まだまだ需要はあります。

これからの時代、スキルの高いWebライターだけが生き残っていけます。自らも生成AIを活用しながら、自分のスキルアップに注力しましょう。

僕もAIはまだ勉強中です!

時代に置いていかれないように頑張りましょう!

今回の記事が参考になった方は、ぜひX(旧Twitter)でフォローをお願いいたします!わからないことがあればなんでも聞いてください!

100本以上のわかりやすい動画講義

回数無制限の質問対応

定期的な記事添削サービス